29, 大山寺

伯耆大山の山懐にあるこの寺へは大山登山の帰りによく立ち寄ったのだが、奥にある大神山神社との関係やその縁起を知ったのは今回観音霊場巡りをしてのことだった。

大山は山岳仏教の聖地であり、僧兵修業の場であったことは、登山道にある僧兵コースなどからもうかがえる。歴史上、僧兵が活躍したのは室町〜戦国時代で、多い時には3000人とのことだ。。船上山にたてこもった後醍醐天皇のもとにはせ参じた信濃坊源盛が有名。

寺務所で烏天狗のlお守りが売られていたのでちょっと聞いてみる。

寺の執事をされてる方が、天狗の研究をしているとかで、伯耆坊というからす天狗がいて、相模の大山まで空を飛んでいった話などをされ、聞いていてもロマンのある楽しい話だった。

|

概要 創建:養老2年(718) 開山:金蓮上人(依道) 宗派:天台宗

本尊: 地蔵菩薩(本堂) 十一面観世音菩薩(観音堂) |

|

|

|

| 山門 |

|

護摩堂(不動明王)・・・背景は大山 |

|

|

|

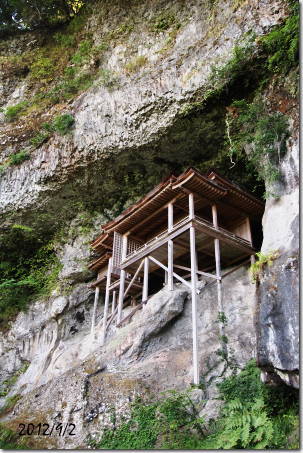

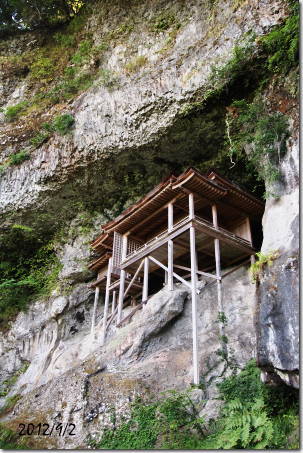

| 下山観音堂(十一面観世音) |

|

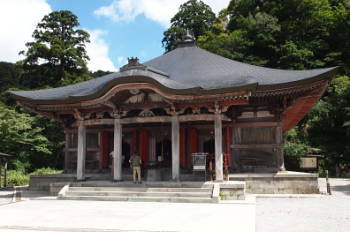

本堂(地蔵菩薩) |

|

|

|

| 阿弥陀三尊 |

|

阿弥陀堂 (弥陀三尊) |

縁起

奈良時代養老年間(718)出雲の国玉造りの俊方(依道)に依って山が開かれる。

「選集抄」によると俊方がある日鹿を追って大山に入り、みごと鹿を射止めたが、それは鹿でなく地蔵尊であった。俊方は大いに殺生の罪ふかいことを悔いて出家し、名を金蓮と改め庵を結んで地蔵尊をまつったと書かれ、

又、鎌倉時代の作と伝えられる「大山寺縁起」によれば、猟師の依道 俊方と同人物か) が金色の狼を追って大山山中に入ると、地蔵尊が現れて猟師のつがえた矢を止め、狼は老尼の姿に変ったといい。尼僧にさとされた猟師は出家し、修行を積んで大山を開山したと伝えられている。その猟師こそ金蓮上人であったとされている。

歴史

●平安時代、大山権現(地蔵権現)を大智明菩薩とするという詔がくだされ、

本尊を現在の大神山神社奥宮に祀り、大智明大権現というようになって神仏習合として明治初年までつづく。

●貞観8年、慈覚大師が顕密両教、引声阿弥陀経を伝え、 修験道から天台宗に列し、平安から室町にかけ、多くの社寺が立ち並んで栄えたという。

1171年火災に遭い、焦土と化すが、豪族、紀成盛によって再建され、地蔵菩薩などが寄進される。

室町時代、戦国時代には多くの僧兵を抱え強力な勢力を誇る。

●江戸時代、慶長年間、豪円僧正が座主となり、三千石の寺領を得、以後,宮家が代々の座主をつとめて繁栄する。

●明治時代には神仏分離によって本殿を神社に引き渡し、本尊を大日堂に移す。以後、再び火災にも遭うが

昭和26年になってようやく現在の本堂が完成する。

★観音堂:本尊は十一面観音菩薩。白鳳期の金銅仏で国の重要文化財に指定され、現在霊賓閣に安置されている。下山観音堂の本尊はその控仏。

★阿弥陀堂:創建は慈覚大師とされ、 「引声阿弥陀経」修礼の場として建立。仏師、良圓による丈六の木造阿弥陀如来(1131年)が安置される。お堂は約450年前の洪水で流出するが1552年、古木を使って再建、今に至る。

|

|