〜吉備路〜

2006年1月22日

久しぶりに吉備路を歩いた。

今回は総社宮から吉備津神社まで約11キロを古墳と史跡に立ち寄りながら4時間の野歩きをたのしんだ。

総社宮

大化年間(645〜650)の創建

前庭は池に島が浮かんでいる古代の三島式庭園で松が美しい。

池のほとりには長い回廊がありその先に社殿がある。

社殿前天井に備中神楽のお面がかけられていたのが印象に残る。

総社宮を南へ下ると吉備路サイクリングコースの起点、やよい広場

高床式倉庫が再現されている。

サイクリングコースを歩いて吉備津神社まで

・

・

・

作山古墳

全国で9番目の大きさの前方後円墳(全長285m・高さ24m)

3段に積まれその境に円筒埴輪が埋められている。

5c中期で被葬者はその規模から支配階級の大首長であったと考えられる。

(説明掲示板より抜粋)

いつもはスマートなセキレイも羽毛を膨らませ寒さに耐えているようだ。

作山から少し南に下ると旧山陽道にぶつかる。

角力取山(すもうとりやま)古墳

東西37m、南北30m、高さ7mの5c頃の方墳

墳頂の大黒松は樹齢400年といわれ見事な枝ぶり。

以前は墳墓の西に土俵を作り奉納相撲を行っていたという。

ここからも見える国分寺の五重塔をめざしてあるく。

まだまだかたい桃の蕾

備中国分寺・五重塔

田園にかこまれたアカマツ林の中に備中国分寺はある。

高さ38メートルの五重塔は遠くからも良く見え吉備路のシンボルといえる。

備中国分寺は741年(天平13年)全国に建てられた国分寺の一つで

南北朝時代に焼失、今は南門、中門の礎石の一部が残っている。

現在の建物は塔も含め江戸期の再建。

こうもり塚古墳

自然丘陵につくられた全長100mの前方後円墳。

6c後半のものといわれ、松に覆われた丘に横穴式石室が口を開いている。

羨道をとおり玄室にはいると中に貝殻石灰岩をくりぬいて作った家形石棺が安置してあり

玄室まわりの石灰岩の巨石には朱のなごりが見える。

発見時はこの他に陶棺や木棺もあり、後期古墳時代の特徴である

複数埋葬がおこなわれた痕跡があったとのこと。

陶棺破片などは郷土館にあるとのことだが今はアスベスト取り除け作業中とかで

閉館中だった。

備中国分尼寺跡

国分寺と同時期に立てられたもので

今はアカマツ林の中に、南大門、金堂、講堂

などの礎石が当時の姿を彷彿とさせる。

約2キロ田園の中をすすむと・・・

造山古墳

履中天皇陵に次いで全国4位の大きさで、全長350m、円部の径200m、幅215m、、高さ24mの前方後円墳。

自然丘陵を削って、三段築成し格段の境に円筒埴輪がめぐらされていたという。

未調査なので詳しくはわからないらしいが規模の大きさや周辺に6基もの陪塚があることからも畿内に匹敵する支配者のものと思われている。

古墳の西側頂上には荒神が祭られていてその脇に石棺が一つ野ざらしといった感じに置かれ非常に荒れた感じがした。

陪塚の一つに呪術的意味をもつといわれる直弧文様の装飾古墳としてしられる

千足装飾古墳がある。

ふたたび田園の中を歩く。

風が冷たい。

山陽自動車道と合するところで足守川にあたる。

足守川

思ったよりも大きな川で土手を歩いたが寒い!

見慣れたスズメもこんなところで出会うとなかなか絵になるなんて思う。

鯉喰神社

鯉になって逃げる鬼ノ城の温羅を鵜になった吉備津彦が追い

捕らえて喰らったという伝説に基づいて作られた神社。

神社近くにあった道標

大坂の文字がみえる。

足守川をわたり・・・

惣爪塔跡

説明によるとこの辺りに奈良時代には大伽藍があったと考えられるそうだ。

なお田園を歩く。

アオサギも寒そう。

造山古墳から約4.5キロ広々の田園は春先にはきっとのどかなハイキングコースだろうが

「寒風の中なぜ歩く」など思いながらも歩くというのは楽しい。

吉備津神社

BC88年中央集権化が進む中、山陽道に派遣されたという吉備津彦を祭神とする神社。

吉備津彦を葬ったとされる吉備中山を背景にした麓に吉備津神社はある。

造営が何時であるかは文献もなく不明だそうだが

二百何歳やら生きた吉備津彦の5代あとくらいと伝わっているそうだ。

国宝本殿は1425年足利義満によって再建されたもので比翼入母屋造「吉備津造」

の見事な建物。今は修復工事中で外観を見ることが出来ない。

拝殿へ

あかいちょうちんが印象的

お釜殿への300mの回廊

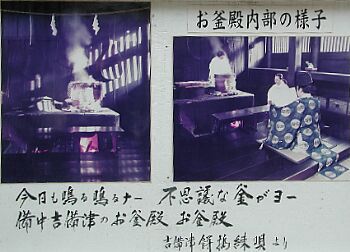

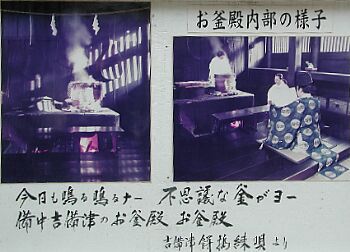

お釜殿

吉備津彦が温羅の首を埋めたところで

夢枕に立った温羅が「釜をうならせ吉凶を占う」と告げたとされ

今も、鳴釜神事がおこなわれている。

お釜殿まえの掲示板より

かえりに社務所で

可愛いというだけで買ったが

箱を開けるとこれにもいわれがあり

「こまいぬ」は盗難火難を除き、「とり」は食事の時お膳におくと喉をつまらせないのだそうな。

あわてものの私にぴったりという感じだ。(笑)

さとやまへ

![]()