8, 明王院

広島県福山市を流れる芦田川の西岸、愛宕山の山腹にある真言宗の古刹。

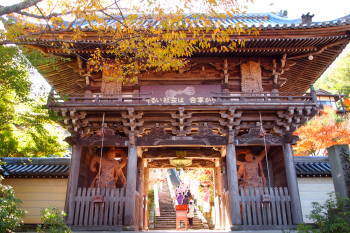

石段を登った先に1614年に再興されたという趣のある山門が見える。室町様式を伝えるといわれる山門は萩(榛の)一本造といわれ、「萩の門」ともいうそうだが・・・実際のところ萩では大門を造れないでしょうにと不思議に思う。

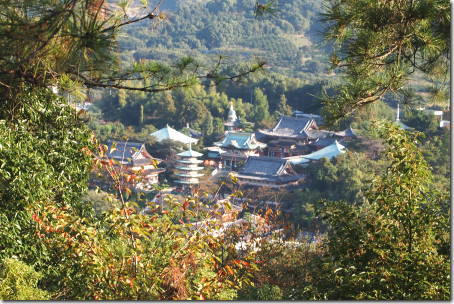

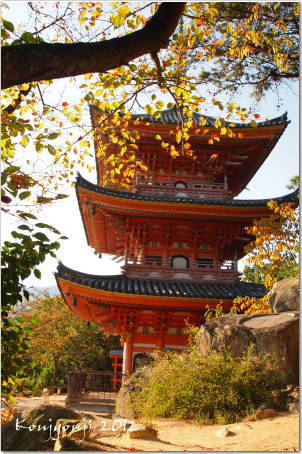

愛宕山の緑の中に建つ朱塗りの本堂と五重塔が堂々と美しい姿を見せている。本尊十一面観音を安置した本堂は1321年の建築で、和様と唐様折衷で屋根のそり具合が美しい。五重塔も古く1341年建立で本堂とともに国宝である。書院や護摩堂は塀越しにちょっと覗き見たがちょうど庭師が清掃中だった。

参拝の後、奥の院から展望台へと通じる山道と階段を登った。木陰とはいえ真夏の暑さの中をひたすら上へ。

途中、愛宕神社跡の荒れ果てた社の壁に大きな天狗のお面を見つける。パンフレットに書かれていた愛宕山の烏天狗と関係あるんだろうか?さらに階段をのぼりつめると草戸愛宕神社本殿を中に収めてあるという倉庫のような社があり現在は近くの稲荷神社に分祀されているが往時は神仏混合であったことを物語っている。

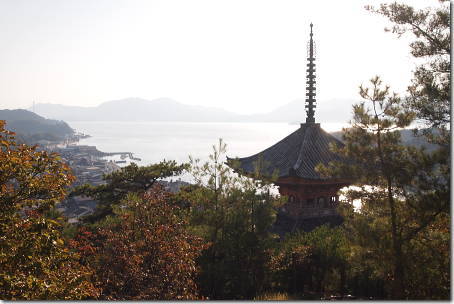

登りつめ、周囲が開けると展望台がありそこからは芦田川と瀬戸内海、福山の町が目の前に広がった。

|

|

|

|

| 本堂 |

|

|

|

| 神仏習合の名残(愛宕神社の天狗と秘蔵の奥の院) |

|

五重塔 |

縁起

大同2年(807)弘法大師が真言密教を学んで帰国の途中,寄港した際、この山の山容に霊気を感じ草庵を結んだことに始まる。この時、裏山、愛宕山の烏天狗たちが大師に協力して一夜造りの大門を立てたと伝えられている。強力な力で萩を折り曲げ左右の柱としたとされ、このことから山門を萩の門と呼ぶ。

本尊、十一面観音は檜の一木造りで伝教大師作と伝わっている。頭上の十一面の一つが首穴に埋まっているところから手打ちにあった人の身代わりとなったと言われ、依って「身代わり観音」ともいわれる。

本堂は鎌倉時代に紀貞経の、五重塔は南北朝時代、庶民の浄財によって建立され共に国宝となっている。

江戸時代、福山城を築いた藩主,水野勝成によって祈願所と定められ末寺48を統べる大寺とし、護摩堂、庫裡、書院、弁天堂、愛宕神社,十王堂などが建てられた。 |

記:8月17日

|